CPI到底是什么居民消费指数的英文是ConsumerPriceIndex

CPI到底是什么?

消费者物价指数的英文全称是Consumer Price Index。 它是衡量一篮子固定消费品价格的指标。 它主要反映消费者为商品和服务支付的价格变化。 同时,消费者价格指数也是货币的衡量标准。 扩展级别的工具,通常以百分比表示。

CPI 在反映市场状况方面往往存在滞后,因为数据分析通常按月进行。 我国CPI数据的发布是基于本月发布的上月数据。 虽然具有一定的滞后性,但往往是市场经济活动和政府货币政策的重要参考指标。

但从目前我国实际情况来看,CPI变化与西方不同。 西方发达国家认为“CPI具有一定的权威性,市场经济活动会根据CPI的变化进行调整”。 从近几年的实际表现来看,欧美国家的GDP增速一直保持在2%左右,CPI也在0%至3%的区间内波动。 然而,我国的情况却完全不同:

一是国内经济快速增长。

近年来,我国GDP增速一直在9%以上,而CPI波动并不大。 这主要是因为国家的宏观调控发挥了巨大的作用。

二是CPI一年内波动较大,相差几个百分点。

一般情况下,如果没有重大经济突发事件,CPI不会大幅上涨或下跌。 例如,如果发生经济危机,CPI就会大幅波动。

第三,当CPI大幅波动时,国内经济可能会经历一段高通胀时期。 在这种情况下,人们储蓄的负利率将会很严重。 一段时间后,居民储蓄将不再出现负收益,从而导致通货紧缩。 这样的情况又开始出现了。 这种经济环境令人担忧,那么如何理解CPI指数对我们来说是一个非常重要的问题。

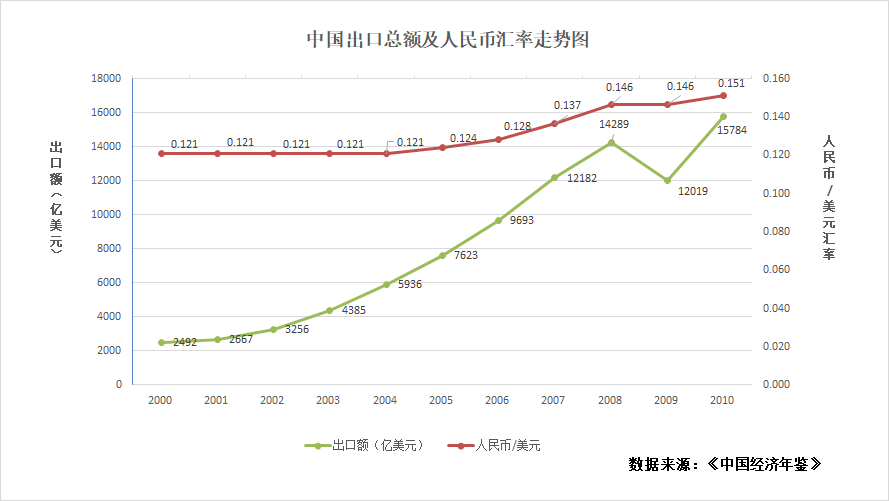

CPI价格指数是一个非常重要的经济指标,一定要认真把握。 因为有时国家会公布某个月份的CPI指标有所上升,而这个指标也会影响到货币汇率,使得汇率有时保持良好的走势,有时出现不利的情况。 为什么是这样?

事实上,是因为CPI不仅表明了消费者的购买力,也反映了经济的景气程度。 如果该指数下跌,则意味着经济已经下滑到一定程度,因此必然对货币汇率不利。 那么,CPI指数上升是否就意味着对汇率有利呢?

这不一定是真的。 如果有增加,那就要看具体的“增加”了。 如果增幅较小,则表明经济平稳向上,对本币有利。 如果增幅太大,就会产生一些不良影响。 原因是这样的。 物价指数与货币的购买力成反比。 也就是说,价格越贵,货币的购买力就越低,这对国家货币不利。

CPI与生活的关系

在社会生活中,CPI稳定、充分就业、GDP增长都是非常重要的社会经济目标。

国家统计局数据显示,2011年1月我国CPI指数同比上涨1.9%,环比下降0.5%。 与2010年的最高值相比,这一数据下降了3.4个百分点。

当时,国家统计局数据发布后,国内多家媒体发出了一系列警告。 比如,央行的加息政策是错误的; 人民币升值压力似乎有所减轻; CPI有所下降,但也要警惕国内通货紧缩等再度出现。 总之,CPI与我们老百姓的生活息息相关,我们在日常生活中可以体验到,比如消费品价格是涨还是跌。

事实上,我们在日常生活中经常可以看到,我们身边的消费品,比如电费、门票、蔬菜、汽油、住房等价格不断上涨。 但为什么统计部门的数据显示CPI有所下降呢? 实体经济并不像统计数据显示的那样不可预测和随机,当然也不像媒体报道的那样瞬息万变——要么突然通胀,要么突然通货紧缩。 相反,它有其自身发展的内在规律。

目前,我国CPI主要涉及食品、服装、医疗、交通和通信、娱乐、教育、文化用品和服务、居住、杂项商品和服务等几大类。 近年来,随着人们消费的增加,一些支出较大、物价上涨幅度最大的消费支出项目没有纳入CPI,如公共教育消费、医疗保险、住房消费等。国内经济持续发展的最大动力是个人住房消费。 如果住房消费不计入全社会总消费,这个数字就不能真实反映全社会的真实消费。

因为住房不包含在CPI中,我们就会有这样一个问题:住房是消费产品还是投资产品? 如果住房属于消费品范围,那么住房消费价格指数不计入CPI。 这样的CPI数据必定是扭曲的,不能作为政府实施货币政策的依据; 如果住房属于投资品范围,假设房地产投资的收益利率很高,那么房地产行业肯定会吸引很多人和资金进入,从而进一步推高房地产的价格投资资金(但如果利率受到控制,那就另当别论了),很容易产生泡沫。 很多人都觉得我们国家的房地产不存在泡沫。 在他们看来,市场之所以这么火爆,是因为个人房产需求非常大,而不是因为投资太高。 基于这个结论,当前的房地产市场基本以住房消费为主。 因此,住房消费价格不计入CPI似乎不太合理。

房地产价格快速上涨,必然导致相关行业产品价格快速上涨、投资过热。 尽管2004年宏观调控期间钢材价格出现一定程度的回落,但很快又出现回升。 电力、煤炭、交通、能源等行业也经常出现价格上涨。

许多行业的产品价格都上涨了。 为什么它们没有被传递到最终消费品? 这主要是因为我们在统计中排除了房价上涨的因素,从而掩盖了价格传导机制的常态性。 因此,用扭曲的CPI来判断国内通胀水平,并以此数据作为利率变动的依据,其实是非常不可取的。

当前,我国利率如此之低、房地产投资如此火爆、人们的购房需求如此旺盛,一个很重要的原因就是扭曲的CPI指数作为货币政策的主要依据。 这对国内银行利率调整产生负面影响。 造成了一定的障碍。

即使CPI能够很好地反映居民消费价格,也只能是央行货币利率调整过程中需要考虑的因素。 从更多角度来看,我国国内加息条件已经成熟,比如美元加息、民众储蓄变化、民间金融市场利率水平等。

从央行公布的数据来看,2011年1月,我国储蓄存款比去年同期减少近3000亿元。 这说明银行资金流动性下降,银行“存短贷”的结构性问题也显现出来。 恶化还表明,利率管制导致大量资金进入体系外流通,导致市场利率远高于政府管制利率。 可以说,目前我国经济生活中出现的很多扭曲现象都与国内CPI的扭曲有关。