摘要:根据科学共识,通过运动(身体活动)获取最佳健康效益的关键在于快走、跑步、骑行、爬楼等各种中高强度有氧运动的坚持,简单易行,人人皆可。很多健身训练项目直接目标并非健康,而是力量、速度、肌肉大小、柔韧性等各种指标的提高,与健康相关度较低甚至不相关,而且难度大,消费高,费时间,易受伤。即,健身可能小众,但科学运动健康却是属于每一个人的,本文将其介绍给大家。

1 科学的伟大在于大家皆可掌握和应用的科学共识

由于仅10.56%公民具备科学素养(中科协2020年抽样调查结果),再加上运动康领域的特殊行情,可能超过90%的公民搞不清可靠的科学运动健康知识,更搞不清健身的诸多项目中哪些是与健康高度相关的。不过,这并非大多人能力不够,而是方法不对。

实际上,就能力而言,几乎所有人都能掌握可靠的科学运动健康知识,只需查阅科学共识即可,这比学习初中物理、化学简单得多。我们不能既要马儿跑得快又要马儿吃得少,但科学共识确实使得科学知识的获取变得既简单又可靠。

1.1 科学的伟大在于科学共识

所谓科学共识,就是指具备了足够的科学可重复性(reproducibility)且能被科学共同体(scientific community)接受为共识的科学结论。所谓可重复性,简而言之,就是能通过科学试验反复验证无误,不同的科学家都能通过试验重复验证无误。既然科学家都能按照科学标准验证其正确性,自然就将其接受为共识了。

网上流行的所谓的科学知识大致可分为如下几类:

第一、假设,连错误都算不上。基于某个原理提出的假设,从科学的角度来说,套用泡利的话,错误都算不上。没有验证的假说本质上只能算哲学。

第二,孤证,没法确定对错。2011年的一项研究发现,仅6%的医学研究是完全可重复的【文11】,也就是说,新的科研成果出错是正常的,可能被小学生做错数学题的出错概率要高得多。所以,美国六年级科学方法就要求【文10】,得重复验证,未经重复验证无误的结论都不能被采信。

第三,错误,不可信。不能被科学界重复验证,不具科学可重复性。注意:科学追求的是能被反复验证确认无误的结论,只有具备了高度的科学可重复性才能算正确,否则在科学上是不成立的。

第四,正确,可信。被反复验证无误,具备了高度的科学可重复性,被科学共同体接受为科学共识。我们中学物理、化学教科书上的结论属这一类。

乍一看,普通人要从网络上的信息中筛选出可靠的结论似乎很难很难。实际上,第一、二、三类只是科学探索过程中的某个时间点的认知,第四类(科学共识)才是最终的科学成果,我们普通人只需学习第四类即可。对第一、第二类,如果正确无误,那么可通过反复验证变成第四类。总而言之,只有第四类才是高度可靠正确无疑的,其他只要有可能是正确的,最终都可以通过验证变成第四类。

因此,真正对大众有价值的是第四类(科学共识),而且第四类是人人皆可查证的。也就是说, 真正可靠的科学运动健康知识是普通民众都有能力掌握的科学共识。

科学家也是人,不是神,会有各种犯错,会提出各种错误的假设,会在验证过程中犯下各种错误导致各种谬论,科学的伟大在于能通过反复验证机制排除各种错误,最终得出能被重复验证无误(具备了科学可重复性)的结论,从而形成科学共识。 对我们绝大多数普通人来说,科学共识才算是真正意义的科学知识,查阅有关运动与健康的科学知识只需查询科学共识即可。

1.2 如何查询和确认有关运动健康的科学共识?

就运动健康而言,查询科学共识非常简单,直接查阅《世卫组织关于身体活动和久坐行为的指南》【文1】(点击可免费下载),此外,中国、美国、新加坡等各国都有身体活动指南【文2~7】(基本都能免费下载)。运动与健康的研究主要靠调研和统计分析,其可重复性的评判标准跟物理等自然科学不一样,我们可以把文【1】中的证据质量等级大致理解为可重复性的程度。

2 这些是有关运动健康的科学共识

下面,本人结合《世卫组织关于身体活动和久坐行为的指南》【文1】(可免费下载)和《美国人身体活动指南第二版》【文3】(可免费下载),大致介绍一些针对成人运动健康的科学共识

2.1 理想方案

每周150~300分钟的中等强度有氧运动(或者75分钟~150分钟高强度有氧身体活动或者两种活动量组合)和2天的肌肉增强运动(Muscle-strengthening activity)是维持健康(基于运动角度)的理想方案。

2.2 健康效益

第一、总体健康效益如下:

降低心脏病、脑卒中、高血压、2型糖尿病、老年痴呆、膀胱癌、乳腺癌、结肠癌、子宫内膜癌、食道癌、肾癌、肺癌、胃癌、心理疾病(焦虑和抑郁)肥胖和早逝(全因死亡率)的风险。

有助改善认知、睡眠质量和生活质量。

对乳腺癌、结肠癌、前列腺癌、骨质疏松、高血压、2型糖尿病、痴呆等疾病有一定改善作用。

需要说明的是,有氧运动几乎对上述所有疾病和全因死亡率都有效用;肌肉增强运动作用重在维持肌肉和骨骼健康,对降低早逝也有一定作用(比较典型的是降低老人摔跤早逝的风险)。

即,人人皆可的快走、慢跑、爬楼、骑行、打球、拖地等各种有氧运动是维持和促进健康的关键所在。运动首重对疾病的预防作用,只有少数疾病能依靠运动改善症状(非治愈),而且所能改善的程度非常有限。

请注意,以上健康效益是能被科学共同体反复验证的可以确认的共识,并不是运动只有这些作用,实际上,运动还很有可能对降低卵巢癌、胰腺癌、前列腺癌、血液学癌症的发生率有益,只是目前证据非常有限,需要进一步的重复验证工作,所以指南【1】、【3】等没有采纳。运动对脑癌预防效果不确定,尚待验证。另外,运动对甲状腺癌症、直肠癌无效。

注意,以上是基于科学角度得出的结论。一个健身专家可以说运动有利促进肠胃蠕动,所以有助降低直肠癌风险,但科学不认假设,只认证据,而且还得具备可重复性,这需要消耗大量的经费、人力和时间进行调研和论证,所以科学是非常奢侈的,目前还有部分疾病与运动的关系尚未能通过科学手段确定。

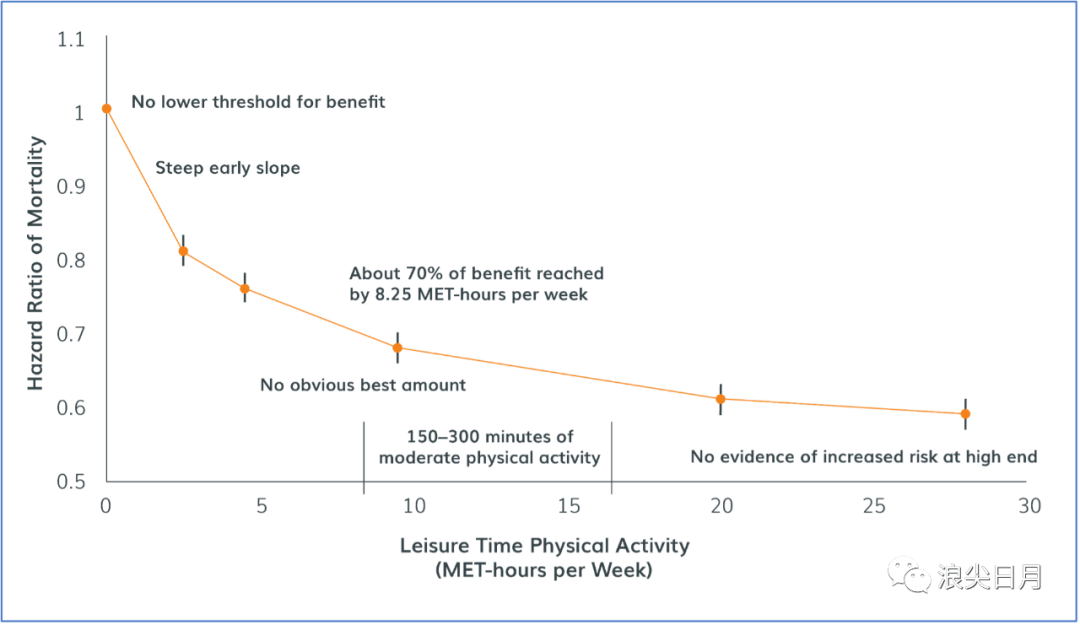

第二、剂量与全因死亡率关系参看下图(横坐标为运动量,纵坐标为全因死亡率,可大致理解为早逝概率):

2.3 如何依靠科学共识维持和促进健康

依据现有的科学共识,运动健康的核心在于中高强度有氧运动的坚持,每周150~300分钟的中等强度有氧身体活动(或者75分钟~150分钟高强度有氧身体活动或者两种活动量组合)即可,通过快走、跑步、骑行、跳绳、爬楼等各种活动都能实现,或者通过这些组合实现,如果平均分配到每一天,大致如下:

关于中高强度的监测,有两种方案。

第一种是通过直观感觉评估:中等强度有氧运动——可以交谈,但不能唱歌;高强度有氧运动——无法语言交谈,说不了几个词就得停下来呼吸。

第二种是通过手表、手环等智能穿戴设备监测,同步手机APP查看。

关于运动时间的问题,再强调一下:

由于很多健身项目和健身理论的历史远远超过现代科学的历史,是基于文化、哲学或者个体经验直觉发展出来的,部分被科学验证可信,部分未能被科学验证,非科学界共识。本文仅举几个容易对大家造成误导的例子供参考:

非科学共识,无证据。

即,基于科学角度,一般人不需要通过拉伸维持健康。不过,拉升有助提高柔韧性,对武术、芭蕾舞等有益。

2)

应该在各种运动前进行拉伸,以预防受伤。

非科学共识,无可靠证据。

预防受伤的拉伸主张很多,各种方案多达几十种,各专家关于每次拉伸的时间和力度的建议不尽相同,但几十年来一直没有任何一种具备科学可重复性,所以,普通人试图通过拉伸来避免跑步、骑行、跳绳等各种运动受伤的概率可以忽略。

不过,对武术、芭蕾舞等对柔韧性要求特别高的运动项目,可将拉伸作为热身的一部分。

3)应该在运动后进行拉伸以消除疲劳。

非科学共识,无可靠科学证据(主要是没有能被科学界重复核验的证据)。

由于几十年来始终没法被科学界重复验证,所以,一般人还得通过足够的休息、睡眠和饮食等综合措施消除疲劳。

不过有人喜欢拉伸后的舒畅感,基于这个角度,想拉伸就拉伸吧,本人更喜欢办公室久坐之后拉伸腰背。

4)心肺耐力越好,身体越健康。所以,应通过增强心肺功能促进健康长寿。

第一、确实有心肺耐力太差的整体健康状况偏低的统计数据。

第二、基于现有的可靠的科学证据,从健康角度,并非心肺耐力越强越好,只要达到本文所推荐的合理的中高强度有氧运动量即可,不需要再专门提高心肺耐力了。

5)最大摄氧量的值越高,身体越健康。

非科学共识,但对部分运动技能有利。

但对普通人来说,基于健康角度,只要达到本文所推荐的合理的中高强度有氧运动量即可,不需要再专门提高最大摄氧量值了。

目前没有哪种办法被重复验证可以避免受伤。

目前的科学共识包括:高强度、高剂量的运动受伤风险更高(譬如,2016年清远马拉松赛,近2万跑友参加,接受救治总人 数为12208人次),与他人或者其他物体接触较多的运动受伤风险更高(譬如,足球、橄榄球和拳击格斗受伤风险比走路、拖地等活动比更高)

对同一种运动而言,防止受伤的关键在于强度和剂量的循序渐进,这才是被科学界反复验证了的,由于同一人不同年龄所能承受的(绝对)强度和剂量是不一样的,所以,循序渐进的度只有自己能充分掌握好。

需要说明的是,本文强调科学共识绝不是为了反对健身各种未经验证的理论,而是为了给普通朋友一个更多的选择,提供一套被科学界反复验证的高度可靠且易于执行的运动健康方案。

4 综述

第一,科学的伟大不在于探索过程中得出各种不确定结论或者犯下的各种错误,而在于能通过反复验证得出高度可靠的确定性结论,从而形成科学共识,这个共识简单易懂,是属于我们大家的。

第二,依据现有科学共识,运动健康的关键在于快走、跑步、骑行、跳绳、拖地、爬楼等各种中、高强度有氧运动,简单易行,人人皆可。有助降低心脏病、脑卒中、高血压、2型糖尿病、老年痴呆、膀胱癌、乳腺癌、结肠癌、子宫内膜癌、食道癌、肾癌、肺癌、胃癌、心理疾病(焦虑和抑郁)肥胖和早逝(全因死亡率)的风险;有助改善认知、睡眠质量和生活质量;对乳腺癌、结肠癌、前列腺癌、骨质疏松、高血压、2型糖尿病、痴呆等疾病有一定改善作用。

第三,每周有氧运动量能达到300分钟中等强度或者150分钟高强度最好,如果达不到也没关系,关键得有。少量运动也能受益,同样的运动增量,运动量较少者的效果增益远高于运动量较大者的效果增益,所以一定要动起来,人人皆可受益。

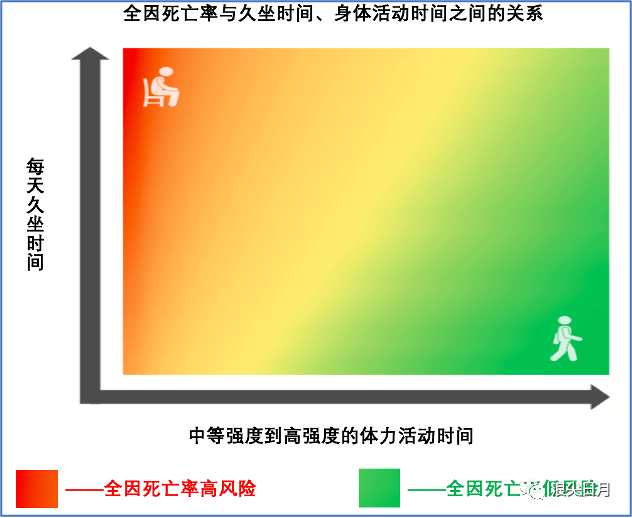

第四,运动得有,即使没有中高强度有氧运动,低强度有氧运动(譬如柔缓的散步)也能受益,久坐会增加心血管疾病、癌症、2型糖尿病发病率以及早逝(全因死亡率)的风险。

第五,更多有关老年人、成年人、青少年、孕妇等不同群体运动健康的建议方案细节请参看《世卫组织关于身体活动和久坐行为的指南》【1】等中外各国身体活动指南。

5、参考文献

2、中国人群身体活动指南 (2021)

3、

5、

6、

7、

9、